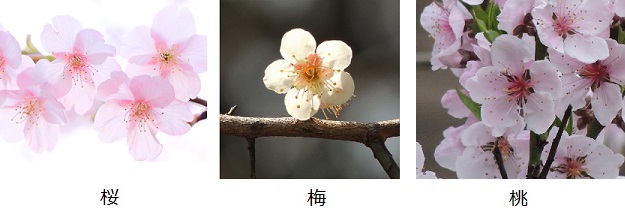

この写真の花は何かご存知ですか?

正解は、桃の花です。

桜と梅と桃は地域や品種によって開花時期が異なりますが、だいたい2月から4月に咲くものが多いです。そして、この時期に街で花を見つけると、これは桜梅桃のどれだろう?と悩む人が多いのではないでしょうか。

今回は、桜と梅と桃の違いについて、花びら、つぼみ、葉、幹などによる見分け方や、ことわざとの関連性、梅は「ほころぶ」桜は「咲く」という表現のこと等をお話しします。

桜と梅と桃の違いは?

桜、梅、桃はいずれもバラ科モモ亜科の植物で、パッと見た感じは非常に似ています。ですが、部分ごとによく観察すると明らかに違うところもあります。まずは、花が咲いた場合の違いを確認しましょう。

◆花びらの形状

1枚ずつ見ると、次のように形が異なります。

- 桜→楕円で先端が割れてハートのようになっている

- 梅→丸い

- 桃→楕円で先端が尖っている

◆花全体の様子

花全体を遠くから眺めてみると、次のように花の付き方が異なります。

- 桜→枝の先端寄りに多い

- 桃→枝全体についている

- 梅→枝の付け根側に多い

◆花と枝の関係

花と枝の関係を見ると、次のように異なります。

- 桜→枝に花枝がつき、複数の花が房状についている

- 梅・桃→花枝がなく、直接枝に花がついている

ちなみに、梅と桃の違いは花芽の状態で確認します。

- 梅→花芽1個ずつ

- 桃→花芽2個と葉芽1個が同じところから出ている

桃は葉が花と同時に出るのが大きな特徴であり、梅との決定的な違いとも言えます。(上の写真でも梅の花には葉がありませんが、桃の花には葉がついていますよね。)

梅桜桃をつぼみ状態で簡単に見分ける方法とは?

花が開いたら見分けることはできるけど蕾だと分からない、という人もいるでしょう。でも大丈夫です。梅、桜、桃はつぼみ状態も異なるので、簡単に見分けることができます。最初に、つぼみの写真を確認してみましょう。

なんとなく、雰囲気が違うことは分かりますよね。では具体的に項目別にご説明します。

◆つぼみと枝の関係

- 桜→枝と花の間に花枝があり、複数の花が房状についている。

- 梅・桃→枝と花の間に花枝がない。

桜の花枝は上の写真左側のような短いものもあれば、下の写真のように長めのものもあります。

梅と桃の区別は蕾と枝の関係だけでは分かりにくいので、蕾の形や花芽の状態によって区別しましょう。

◆つぼみの形状

- 桜→細長い

- 梅→真ん丸

- 桃→丸みがある

つぼみ状態だと桃の花も丸みがあるので、まだ分かりにくいのですが、桃は開きはじめると花びらが長くなるので区別できます。その他の見分け方としては次の花芽の個数や葉の有無になります。

◆花芽の個数

- 桜→花芽2個以上。

- 梅→花芽1個ずつ

- 桃→花芽2個。葉芽も花芽と同じところから出る。

梅と桃は花芽の数が異なることから、梅は花が散らばって咲き、桃は花が固まって咲くように見えます。

桜梅桃の葉や幹などの違いは?

花以外では、次のような違いがあります。

◆葉

- 桜→花が終わってから葉が出る品種(ソメイヨシノ等)と、葉と花が同時の品種(大島桜、八重桜、里桜等)がある

- 梅→花が終わってから葉が出る

- 桃→花と葉が同時に出る

※葉と花の関係から、花枝が短く、花が2つ、葉が1つ同じところから出ている場合は桃と考えて大丈夫でしょう。

◆葉の形状

- 桜→大きめの楕円形で縁がギザギザしている。(桜餅で包んである葉は大島桜の葉です。)

- 梅→楕円形で縁がギザギザしている。

- 桃→かなり長めの楕円形。(桃の葉はタンニンを含んでおり湿疹などの肌に効用があるといわれています。)

※葉の形は桃だけ長いため、桜、梅との違いが明らかです。桜と梅は似ているので区別しにくいです。

◆幹

- 桜→幹の樹皮に横縞が入っている

- 梅→幹の樹皮はゴツゴツした、不揃いな割れ目が入っている

- 桃→桜よりも目立たないけど、幹の樹皮に薄っすら横縞が入っている

桜と梅のことわざから違いが分かる!

桜切る馬鹿 梅切らぬ馬鹿 とは?

「桜切る馬鹿 梅切らぬ馬鹿」ということわざがあるのですが、これも木を見てどっちかなあ、と考える際のヒントになるんですよね。

この意味は、

「桜は切らない方が良い。梅は切る方が良い。」

ということですが、これだけだと分かりにくいのでもう少し補足します。

桜は枝を切るとそこから菌が入って腐りやすい性質があるし見栄えも悪くなります。だから、切らない方が良いし、間違って枝を折ってもいけません。

一方、梅は切っても回復力があるし、意外と太い枝を切っても問題ありません。むしろ、剪定するとそこから新しい小枝が伸びて花芽が沢山つくし、日当たりが良くなり梅全体に栄養が行き渡るという利点があります。(梅は前年の枝には花芽をつけないという特性があります。)このような結果、見栄えも当然良くなるし害虫予防にも繋がるため、剪定する方が良いのです。

ちなみに、下の写真は梅です。枝に注目してください。

緑色の小枝が沢山伸びて、そこから花が沢山咲いてますよね。これが、剪定した後の成長です。

ただ、梅もただ剪定すれば良いのではなく、剪定すべき時期や剪定すべき箇所があり、そのルールを守らないと花芽がつかない可能性があります。また、桜も適切な時期に必要な箇所の剪定をしなければなりません。

★桜や梅の剪定方法に興味がある方はこちらが参考になりますよ。

→日本花の会:桜の名所づくり「整枝・剪定」

→梅の剪定方法とコツ6選を解説!いつの時期から梅は剪定すべき?

梅はほころぶ 桜は咲く。表現の違いは?

こちらは、ことわざではなく微妙な表現の違いのお話しになります。

桜と梅の違いというと、梅は「ほころぶ」、桜は「咲く」という言葉を思い浮かべる人が多いのですが、実際には「梅が咲く」という表現もあるし、「桜がほころぶ」「桜の蕾がほころぶ」というような表現もあります。どちらかに限定されるということではありません。

「咲く」は自然科学的な言い方ですが、「ほころぶ(綻ぶ)」は「縫い目・閉じ目等が解ける」という意味から「花の蕾がギュッと固く閉ざされていた状態から緩んでほどけていく」という開花の様子を表すようになった言葉で、以下のように平安時代の和歌にも使われていました。(平安時代における「花」は一般的に桜を指すものとされています。)

「青柳の糸よりかくる春しもぞ乱れて花のほころびにける(紀貫之)」

古今和歌集 巻第一 春歌上(905~912頃)

「千種にもほころぶ花の錦かないづら青柳ぬひし糸すぢ」

順集(983頃)

「吹く風にあらそひかねてあしひきの山の桜はほころびにけり」

拾遺和歌集(1006頃)

ちなみに、花が終わるときの表現としては、

桜は「散る」、梅は「こぼれる」

という言い方がありますが、こちらも同様です。花の種類によって言葉を使い分けるという人もいるようですが、情緒的な表現なので、「梅が散る」もあるし、「桜がこぼれる」でも構わないわけなのです。

桜と梅と桃の違い まとめ

桜と梅と桃の違いについて細かく挙げましたが、花びらやつぼみ、葉の形状でだいたい見分けることが可能です。

開花していれば花びらの形で、丸いのが梅、尖っているのが桃、先割れハートが桜です。

つぼみの場合は花枝の有無で、長い花枝が桜、花枝が無く枝から直接出ているのが梅と桃ですが、桃は2つの花と1つの葉が同時に出てきます。

また、全体の様子を見ると、複数の花芽が出る桜が一番華やかで、次が2つの花芽の桃となっており、梅は花芽が1つなので質素な雰囲気です。

ぜひ、これらの違いを思い出しながら街の花が何か当ててくださいね。

さいごに

花見は春の一時期しか楽しめませんが、一年中お花を楽しめるサービスもあるんですよね。

1回につき1650円(税込)で花屋さんから届けてもらえるサービスなのです。

届くペースは週1回、2週間に1回、月に1回の3種類から選べ、送料無料。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

町のお花屋さんと変わらぬボリューム HitoHanaのお花の定期便

![]()

![]()

自分で花を選ぶのもいいけど、花屋さんが季節に合ったおすすめ花を選んでくれるので、

「どんな花が届くのかな?」

とワクワクするんですよね。

いつも花が傍にある生活は、とても心が癒されるし、元気に過ごせることでしょう。

コメント

梅と桃と桜の違いを丁寧にまとめていらっしゃって、興味深く拝見しました。

ただ一つ、ちょっと気になる記述がありましたのでメールさせていただきます。

「桜はほころぶと言わない」ということですが、最初に花が「ほころぶ」と表現したものは、現存で確認できるものの中では次の和歌になります。

*順集(983頃)

「千種にもほころぶ花の錦かないづら青柳ぬひし糸すぢ」

900年代の「花」は桜であること、柳と同時期に咲くことからも、もともと桜がほころぶと使われていたようらです。

梅でも桜でも、花はほころぶものだったようです。

学生がこちらのサイトを見て、「桜はほころぶと言わない」と誤解してしまうので、訂正していただけるとありがたいです。

フカエさま

コメントありがとうございます。

お返事が大変遅くなって申し訳ございません。

>「桜はほころぶと言わない」ということですが、最初に花が「ほころぶ」と表現したものは、現存で確認できるものの中では次の和歌になります。

・・・ご指摘ありがとうございます!勉強不足で申し訳ございませんでした。

色々調べて、順集より古い、古今和歌集にもあったので、これも合わせて記事の方で修正させていただいております。

(この短歌も、順集と同様に「青柳」と「花」、平安時代の句ということで「桜」を指すのですよね。)

あと、少し後に出来たとされる拾遺和歌集にも「ほころぶ」があったのですが、こちらの方は「山の桜」となっており、桜というのが明らかでした。

今回ご指摘いただいた件で色々勉強させていただき、とても感謝しております。ありがとうございました。