四十九日法要の香典袋は御霊前と御仏前どっちなのかご存知ですか。

インターネットで調べたら、

「御霊前」が正しい説と「御仏前」が正しい説の2通りがある!

どっちが正しいの!?

このように、調べれば調べるほど混乱して悩む人が多いのです。

そこで今回は、四十九日法要の際に用意する香典袋について、

・なぜ混乱するのか

・実際にどっちを使えば良いのか

我が家の経験(日蓮宗、曹洞宗)や、神道、キリスト教の場合なども含めてまとめました。

四十九日法要の香典袋は御霊前と御仏前どっちが正解?

四十九日法要の表書きは、宗派によって何を使うか変わります。

また、細かいことを言うと、同じ宗派でもお寺によって言うことが異なることがあるんです(汗)

えっ、どういうこと?

例えば、曹洞宗なのに「御霊前」というお寺もあれば、別の曹洞宗のお寺だと「御仏前」もあり得るということです。

ということで、「御霊前」と「御仏前」のどっちが絶対に正解、というものではありません。

じゃあ、どうしたら良いのよ~~!?

と困ってしまうと思うので、これから一般的な考え方についてお話ししていきますね。

四十九日法要で御仏前が確実なケース

絶対に「御仏前」を使うのは、真宗(浄土真宗や真宗各派)です。

真宗では「亡くなった時点で成仏している」という考え方なので葬儀の時点で「御仏前」を使います。ですので、四十九日法要でも同じ「御仏前」になります。

四十九日法要で御霊前と御仏前が曖昧なケース

真宗以外の宗派では、「御霊前」と「御仏前」どちらの見解もあるんです。

そして、どちらが絶対に正しいとは言い切れません。

見解が真っ二つに割れているので混乱する人も多いのですよね。

なぜ見解が割れているかというと、

混乱の理由1:日本語が曖昧だから。

・四十九日までは「御霊前」

・四十九日以降は「御仏前」

世の中的に、こういう解説が多いんですよね。

この日本語だと、

「まで」と「以降」はその日を含むという意味になるので、

「四十九日法要は御霊前と御仏前、どちらも含む」

という意味になってしまいます。

結局、どっちが正しいのか教えてくれていないんですよね(´;ω;`)

混乱の理由2:仏教の解釈がお寺によってバラバラだから。

仏教では、

「人が亡くなると霊になり、その後四十九日法要を行うことで成仏して極楽浄土に行く」

と言われています。

で、「成仏のタイミングがどの時点なのか」の解釈がお寺によって違っているのです。

・四十九日法要を行った後に成仏するから「御霊前」

・四十九日法要で成仏するため、その当日なら成仏済として「御仏前」

四十九日法要 我が家の菩提寺の見解

実際に我が家の菩提寺と、実家の菩提寺に問い合わせたところ、「四十九日法要は御霊前です」と言われました。

ちなみに、菩提寺は日蓮宗(実家)と曹洞宗(嫁ぎ先)で、両方とも関東地方にあるお寺です。

ただし、曹洞宗のお寺の奥様には

というアドバイスを受けました。

四十九日法要 受け取った香典袋は?

また、3年前に夫の父の四十九日法要があった際に親戚からいただいた香典では、

という結果になりました。

これを見て、「皆さん、どちらにするのか悩んだのかもしれない」「御霊前だと思っている人と、御仏前だと思っている人、2通りいるのだろう」と感じたものです。

四十九日法要 葬儀社の見解

その際に、お世話になった葬儀社の担当に訊いたところ、

「御霊前」だと成仏できないようなイメージを与えてしまう恐れがあるので、

「御仏前」の方が無難でしょう。

と言われました。

確かに、そういうイメージもありますよね。

イメージを重視するのであれば、「御仏前」の方が良いのかもしれません。

ただ、御霊前と御仏前、どちらにしても喪家にとっては「亡き父への供養の気持ちであり、どちらにしても有難い気持ちであり、間違っていたとしても価値が下がるものではない。」と感じました。

それに、別記事(葬儀の際の間違い)でもお話ししましたが、受け取る側は表書きの間違いなど気にする余裕なんてないでしょう。

四十九日の香典 御霊前vs御仏前 曹洞宗の場合

曹洞宗の場合、真宗以外の仏教という括りになるのが一般的であり、結論としては、以下のような解釈次第になります。

・四十九日法要で成仏するため、その当日なら成仏済という解釈の場合→「御仏前」

我が家も曹洞宗なのですが、既にお話ししたように、お寺に質問したところ、

四十九日までは「御霊前」

と言われていますが、それに加えて、

「同じ曹洞宗でもお寺によって作法が異なるので、葬儀を行うお寺さんに訊くのが正しい作法。」

という話でした。

ちなみに、曹洞宗については真宗と教義が似ているようで、成仏という考え方がなく「御霊前」を使わない、という説もあります。

【曹洞宗の香典袋の表書き】

曹洞宗の葬儀では、香典の表書きは「御香典」か「御仏前」が一般的です。多くの宗派では、葬儀の際には「御霊前」と書き、「御仏前」は四十九日以降の法事に用いますが、曹洞宗には、浄土に関する教義がなく、成仏以前という考えがないため「御霊前」を用いません。

【引用元】曹洞宗の葬儀の流れや意味、恥をかかないための参列マナーを解説

ですが、別のサイトでは、一般的な宗派と同様に「四十九日までは御霊前」という説もあります。

【曹洞宗では「御霊前」や「御香典」の不祝儀袋を使う】

曹洞宗の場合は、四十九日を迎えるまでは「御霊前」の不祝儀袋を用います。

【引用元】よりそうお葬式:曹洞宗の宗派の特徴とは?覚えておくべき葬儀の流れやマナー

ご紹介した2つのサイトとも、葬儀の専門家が運営するサイトのはずなんですけど、言っていることがバラバラなんですよね。

つまり、曹洞宗も統一した見解はないのです。

四十九日法要は神道やキリスト教もあるの?

神道やキリスト教については四十九日法要という言い方ではありませんが、似たようなことを行います。

神道では仏教の四十九日法要でなく「五十日祭」と呼ぶ儀式があり、翌日に清祓の儀(きよはらいのぎ)で忌中に神棚などに張っていた白紙を取り除くと忌明けとなります。

(忌中は故人を悼み、拍手を打たずに「偲び手」で行います。)

以前は葬儀(火葬祭)の後に遺骨を墓地に移して埋葬していましたが、最近では仏教のように遺骨を持ち帰り、五十日祭の頃に埋葬するケースが多くなっています。

金封は、「御玉串料」「御霊前」などを使います。

キリスト教の場合、四十九日法要に該当するものとしては、

カトリックでは「追悼ミサ」、プロテスタントでは「記念式」があります。

これらは必ず行うという儀式ではないし、仏教の「忌明け」という考え方もありません。

ですが、最近は仏教の初七日や四十九日法要の代わりに追悼式を行うケースもあります。

もし参列する場合の金封は、

プロテスタント記念式の場合は「記念献金」

となります。

まとめ

四十九日法要で用意する香典袋については、「御霊前」「御仏前」の2通りの見解があります。

真宗については葬儀の時点から「御仏前」なので四十九日法要も「御仏前」で問題ありませんが、その他の仏教については、どちらの可能性もあります。

そして、同じ宗派であっても、作法が微妙に異なることも多く、「御霊前」「御仏前」の見解が分かれていることもあるんです。

では、私達は四十九日法要でどちらを用意すべきでしょうか。

菩提寺に問い合わせれば確実です。でも、そこまで厳密に考えなくても大丈夫ですよ。

インターネットで私が調べた限りでは、どちらかというと「御霊前」という見解が多いように見受けられましたが、市販の香典袋のパッケージもメーカーによって見解が真っ二つなんです。

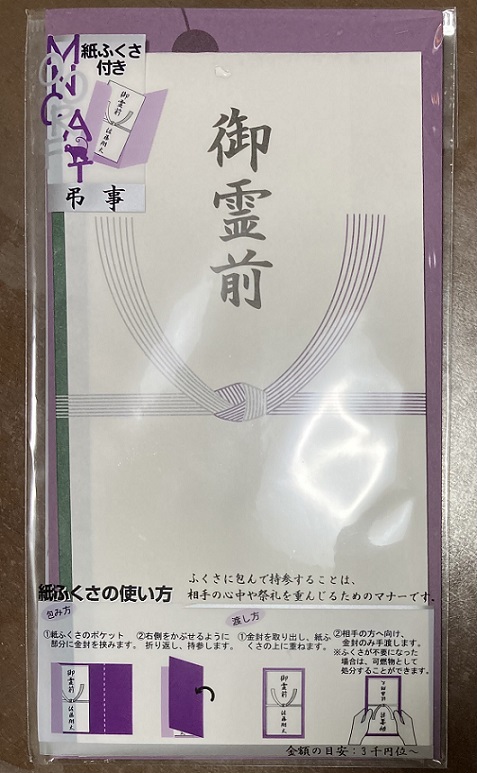

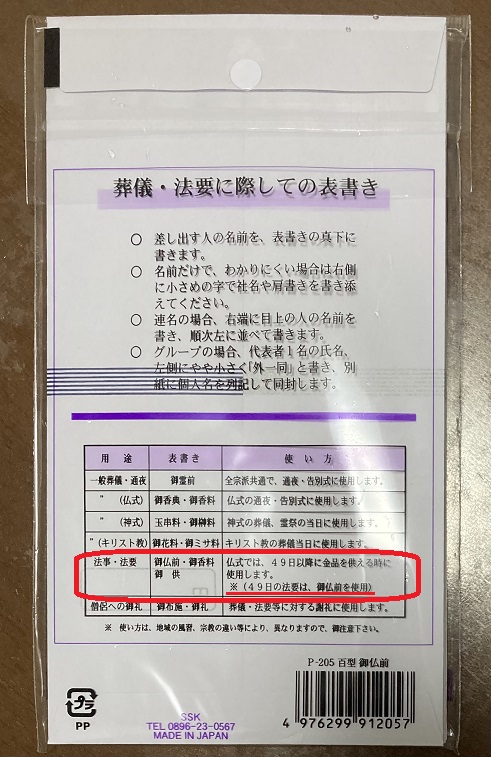

例えば、下の香典袋を確認してみると・・・。

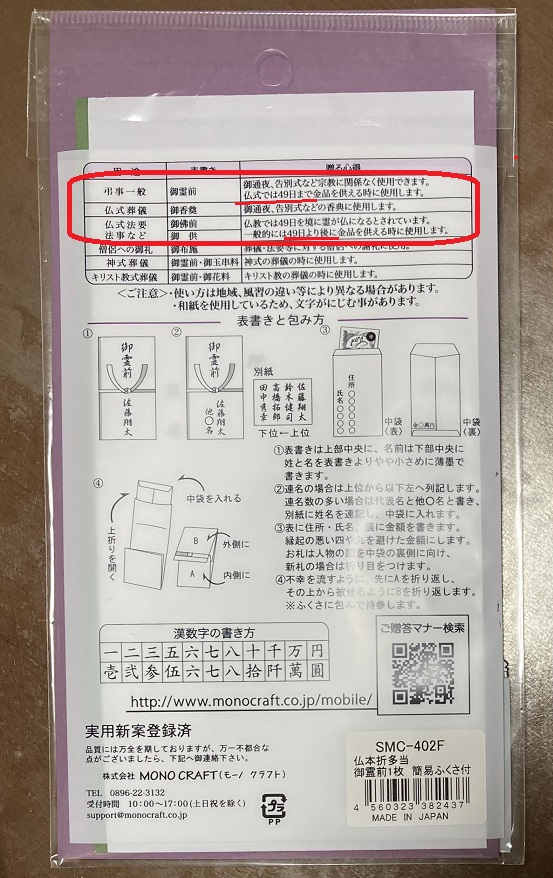

この裏側を見ると、49日までは「御霊前」、49日より後は「御佛前」となっています。

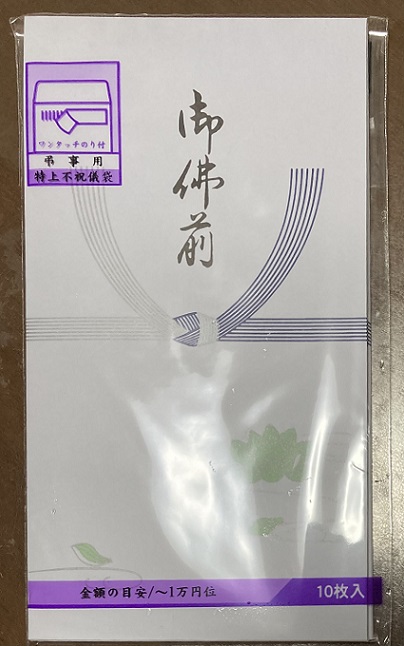

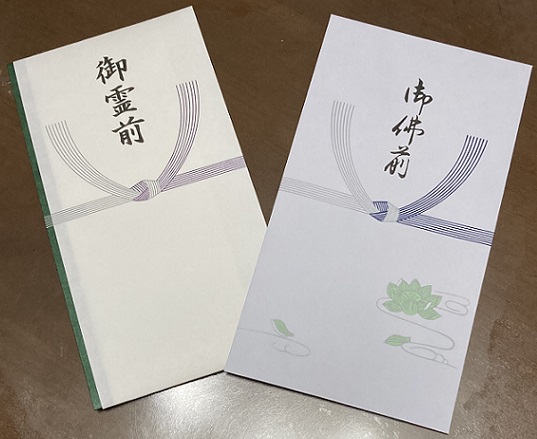

でも、別の香典袋をの場合は、

裏側を見ると、49日の法要は「御仏前」を使用、となっています。

どちらか一方を手に取って説明書きを見れば、

パッケージに書いてあるから、これが正しいのね!

と信じてしまいますよね。

そして、今回お話ししましたが、葬儀や法要に出席する人でそのマナーを全て知っている人なんていないし、毎回「どうすればいいんだろう」と悩みながら出席するんです。

だから、施主が受け取る香典袋は「御霊前」「御仏前」が混在しているのが普通だし、施主は「どっちが正しいか」なんて考えません。そもそも、無事に法要が終わることしか考えないのが普通なので、表書きなんて見ないで終わる可能性が高いです。

なので、あまり悩まず、今回の話を参考に決めてくださいね。

■不祝儀袋の書き方やお札の入れ方で悩んだらこちらをご覧ください。

→御霊前のお札の入れ方は?書き方は薄墨で?中袋だけはペンでいい?

→ご霊前中袋なしで良いの?書き方で住所金額は?お金の入れ方は?

■葬儀や法要のことで分からないことがあったら他にも記事があるのでご覧ください。

→葬儀法要等で恥をかかないための知識集~目次

コメント